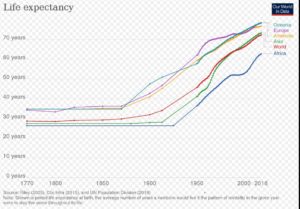

Ma mère est morte d’un cancer du poumon apparemment parce qu’elle fumait. Ses risques ont quintuplé avec le tabagisme. C’est terrible ce quintuplement, bien sûr, ça va potentiellement conduire à la mort. Mais de 20 à 70 ans, vos chances d’avoir un cancer sont multipliées par mille et nous ne parlons pas du vieillissement. David Sinclair, biologiste australien. Cracking and reversing the aging Clock. 2019, juin 2019.

Thème du mois : Les comités d’éthique, frein au droit à la santé et aux avancées pour la réjuvénation ?

Nous vivons dans un environnement administratif et politique  extraordinairement complexe notamment en ce qui concerne les processus décisionnels. Ainsi, dans le domaine de la santé, dans le monde, il y a des dizaines de milliers d’institutions publiques compétentes à un niveau ou à un autre. Parmi celles-ci, les comités d’éthique médicale qui donnent leur accord par rapport à des expérimentations humaines, ne sont pas parmi les plus connues.

extraordinairement complexe notamment en ce qui concerne les processus décisionnels. Ainsi, dans le domaine de la santé, dans le monde, il y a des dizaines de milliers d’institutions publiques compétentes à un niveau ou à un autre. Parmi celles-ci, les comités d’éthique médicale qui donnent leur accord par rapport à des expérimentations humaines, ne sont pas parmi les plus connues.

Prenons le cas des décisions politiques et sociales dans le domaine de la santé dans trois pays riches : la France, la Belgique et les Etats-Unis. Le citoyen normalement informé sait que les décisions relatives aux approbations des médicaments dépendent de certaines autorités (la FDA, Food and Drug Administration américaine étant certainement la plus connue), que les décisions les plus importantes sont tranchées dans les parlements et préparées par les ministres. S’il est belge et bien informé, il saura qu’il y a dans ce petit pays 9 ministres compétents pour les questions de santé, de nombreuses mutualités, une direction pour chaque hôpital public (parfois les hôpitaux sont groupés), des organisations de médecins, des multiples comités d’avis. S’il habite en France, il aura très probablement rencontré la Caisse primaire d’assurance maladie, le ministère de la santé, les directions des hôpitaux, …

Mais un citoyen, même informé, sait-il que pour presque chaque expérimentation médicale, susceptible, un jour, de le sauver, des centaines d’organismes sont en mesure d’empêcher la recherche (mais pas d’obliger à la recherche) ?

Les institutions sont très variables selon le pays. Les plus importantes se trouvent aux Etats-Unis. Elles sont connues par l’abréviation IRB pour Institutional Review Board. En France, ce sont des Comités de protection des personnes, en Belgique des Comités d’éthique médicale. Rien qu’en Belgique, on compte 144 comités actifs!

Ces institutions sont d’autant moins connues que les organisations qui expérimentent vont rarement exprimer les craintes de lenteur ou de blocage dans ces domaines. D’abord parce que cela ferait savoir à l’opinion publique et aux investisseurs potentiels que des démarches administratives longues sont encore nécessaires avant que des produits puissent être mis sur le marché. Ensuite, parce que les intervenants estiment presque toujours que le choix de la discrétion plutôt que de la médiatisation par rapport aux difficultés dans ces domaines donne plus de chances d’aboutir. D’ailleurs, alors que des recours sont possibles en théorie en cas de refus d’une expérimentation par un comité éthique, un tel recours ne se produira quasiment jamais.

Pour éviter l’effet de blocage des comités, certains sont tentés d’expérimenter dans des pays à la législation beaucoup moins contraignante. Ceci ne donne généralement pas de résultat parce qu’organiser une expérimentation dans une région « exotique » :

- présente de nombreuses difficultés (infrastructure médicale insuffisante, risque de corruption ou de fraude et bien sûr nécessité d’agir à distance ou de se déplacer…);

- pourrait être une mauvaise publicité pour ceux qui organisent l’expérimentation car ils pourraient se faire accuser de ne pas respecter les règles éthiques;

- et surtout, les résultats de l’expérimentation seraient difficiles à publier; même en cas de résultats potentiellement utiles, ils seraient donc peu ou pas diffusés et la thérapie disponible ne pourrait être mise à disposition.

Il faut remarquer enfin que des comités d’éthique existent aussi dans des pays souvent réputés comme peu attentifs, voire indifférents à ces questions, comme la Russie ou la Chine.

Imaginons qu’aujourd’hui un comité d’éthique soit amené à se prononcer à propos d’un potentiel voyage d’un humain sur la lune, non pour des raisons de prestige, mais pour des raisons médicales par exemple en envoyant des vrais jumeaux (monozygotes) sur une base spatiale (les uns restants sur terre, les autres partants pour mesurer les effets de la pesanteur réduite, des radiations cosmiques, de la vie dans un espace confiné…). Aucun comité d’éthique n’accepterait cette expérience qui serait pourtant une source considérable d’informations utiles. Et ceci alors qu’il existe des personnes, informées et conscientes, qui sont prêtes à risquer leur vie et/ou qui sont atteintes de maladies incurables à court terme et qui donc seraient heureuses de pouvoir consacrer leurs derniers jours à être utiles.

À première vue, un comité d’éthique ne donne qu’un avis, il ne décide pas. Mais, les avis d’un comité peuvent être de deux types. En termes juridiques, cela sera décrit comme un avis conforme ou un avis simple. Un avis simple est un vrai avis que celui qui décide est libre de suivre. Un avis conforme est en fait une procédure d’autorisation. Et pour la grande majorité des comités éthiques, ce qui est nécessaire, c’est un avis conforme.

La multiplicité des organes compétents selon le lieu d’expérimentation est un mécanisme étrange. Les droits humains sont généralement considérés comme universels et la recherche scientifique devrait dépasser les frontières, particulièrement les frontières internes à un pays. Pourquoi une expérimentation pour la longévité serait-elle éthique dans un hôpital parisien et pas dans un hôpital de Lyon ? Notons par ailleurs que le fait que ces comités soient souvent de petite taille et donc directement liés à une institution implique aussi le risque qu’un comité d’avis ne se préoccupe ni de l’intérêt public, ni de l’intérêt des patients, mais d’abord de l’intérêt de l’institution dans laquelle se trouve le comité, ou encore que le comité soit peu attentif.

Mais surtout, les comités d’éthique n’ont que le pouvoir de bloquer, pas celui de déclencher, d’inciter. Or, si des recherches déclenchées trop rapidement peuvent causer des lésions voire la mort de personnes qui ont accepté les expérimentations, des recherches reportées ou abandonnées peuvent empêcher la survie de millions, voire un jour de milliards de personnes. Si les expérimentations de vaccins, par exemple contre la polio, avaient été empêchées, des millions de personnes seraient mortes dans des souffrances souvent atroces.

Dans un monde plus soucieux de l’intérêt collectif, les comités éthiques seraient donc d’abord compétents, non pour freiner les progrès médicaux, mais pour demander des expérimentations médicales utiles. Un changement de perspective à ce sujet n’est pas simple, mais il est envisageable.

La bonne nouvelle du mois : Une belle vidéo francophone en faveur de la longévité et une interview positive de George Church

Le « zététicien » (personne qui doute et vérifie des prétentions scientifiques inhabituelles) Samuel Buisseret a réalisé une longue vidéo qui explique combien la recherche de l’immortalité (plus précisément de la vie sans vieillissement) est un objectif envisageable et souhaitable. Il y propose notamment d’envisager un futur meilleur, d’oser rêver qu’ »en 2100 nous vivrons tous, vous et moi y compris, maîtres de notre longévité dans un monde qui aura su s’adapter et s’enrichir des conséquences de ses erreurs (…) S’imaginer un tel monde, cela n’a aujourd’hui rien d’irrationnel.«

Le célèbre scientifique américain George Church a donné pour la chaîne de télévision CBS une interview détaillée et optimiste à propos des recherches pour la longévité: Le but d’un généticien de Harvard : protéger les humains contre les virus, les maladies génétiques et le vieillissement. (En ce qui concerne l’horizon temporel de l’inversion de l’âge chez les humains,) c’est en essai clinique en ce moment même chez les chiens. Donc, ce produit vétérinaire pourrait être disponible dans quelques années, et il faudra alors encore dix ans pour que les essais cliniques sur les humains soient terminés.

Pour en savoir plus :

Certains affirment que la valeur de la vie vient de sa brièveté. Or, les enfants ont toute la vie devant eux. Voyez-vous chez les jeunes un manque de volonté, une forme d’ennui ? Parfois peut-être, mais moins que chez les adultes.

Certains affirment que la valeur de la vie vient de sa brièveté. Or, les enfants ont toute la vie devant eux. Voyez-vous chez les jeunes un manque de volonté, une forme d’ennui ? Parfois peut-être, mais moins que chez les adultes. C’était à

C’était à  extraordinairement complexe notamment en ce qui concerne les processus décisionnels. Ainsi, dans le domaine de la santé, dans le monde, il y a des dizaines de milliers d’institutions publiques compétentes à un niveau ou à un autre. Parmi celles-ci, les comités d’éthique médicale qui donnent leur accord par rapport à des expérimentations humaines, ne sont pas parmi les plus connues.

extraordinairement complexe notamment en ce qui concerne les processus décisionnels. Ainsi, dans le domaine de la santé, dans le monde, il y a des dizaines de milliers d’institutions publiques compétentes à un niveau ou à un autre. Parmi celles-ci, les comités d’éthique médicale qui donnent leur accord par rapport à des expérimentations humaines, ne sont pas parmi les plus connues.